隨著互聯網內容產品的井噴式增長,消費者注意力愈發分散。在這種環境下,信息傳播環境簡單概括就是:

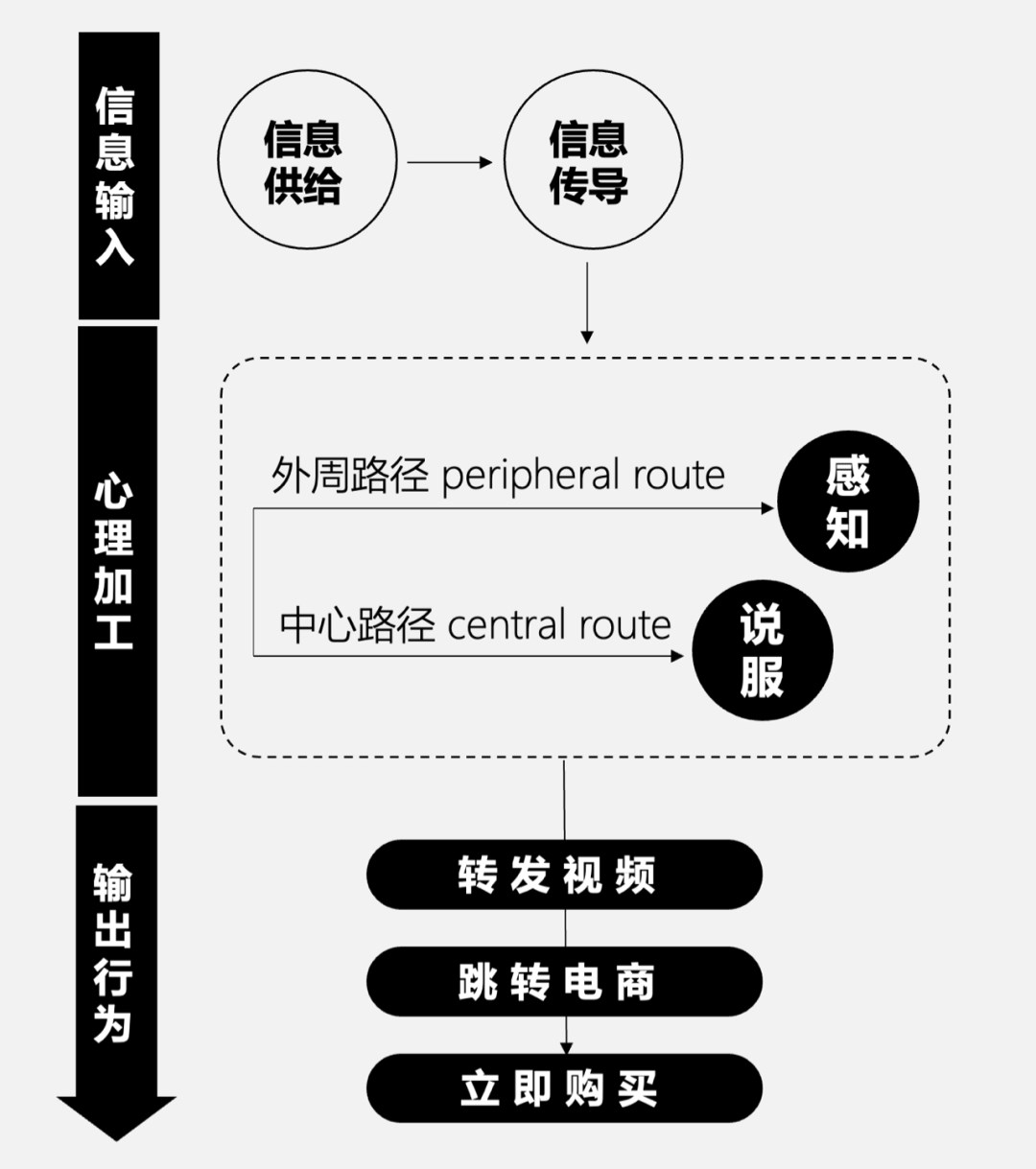

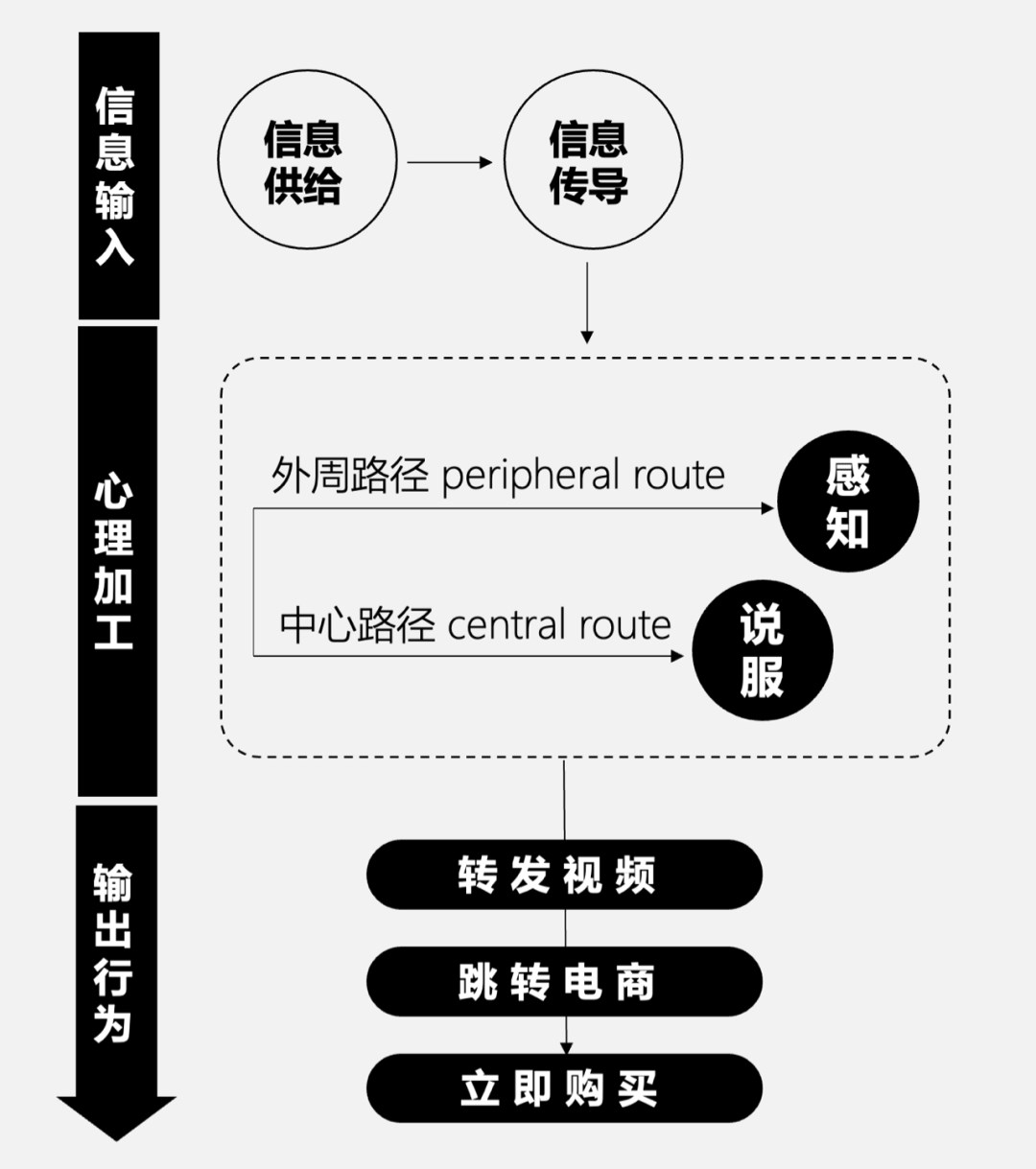

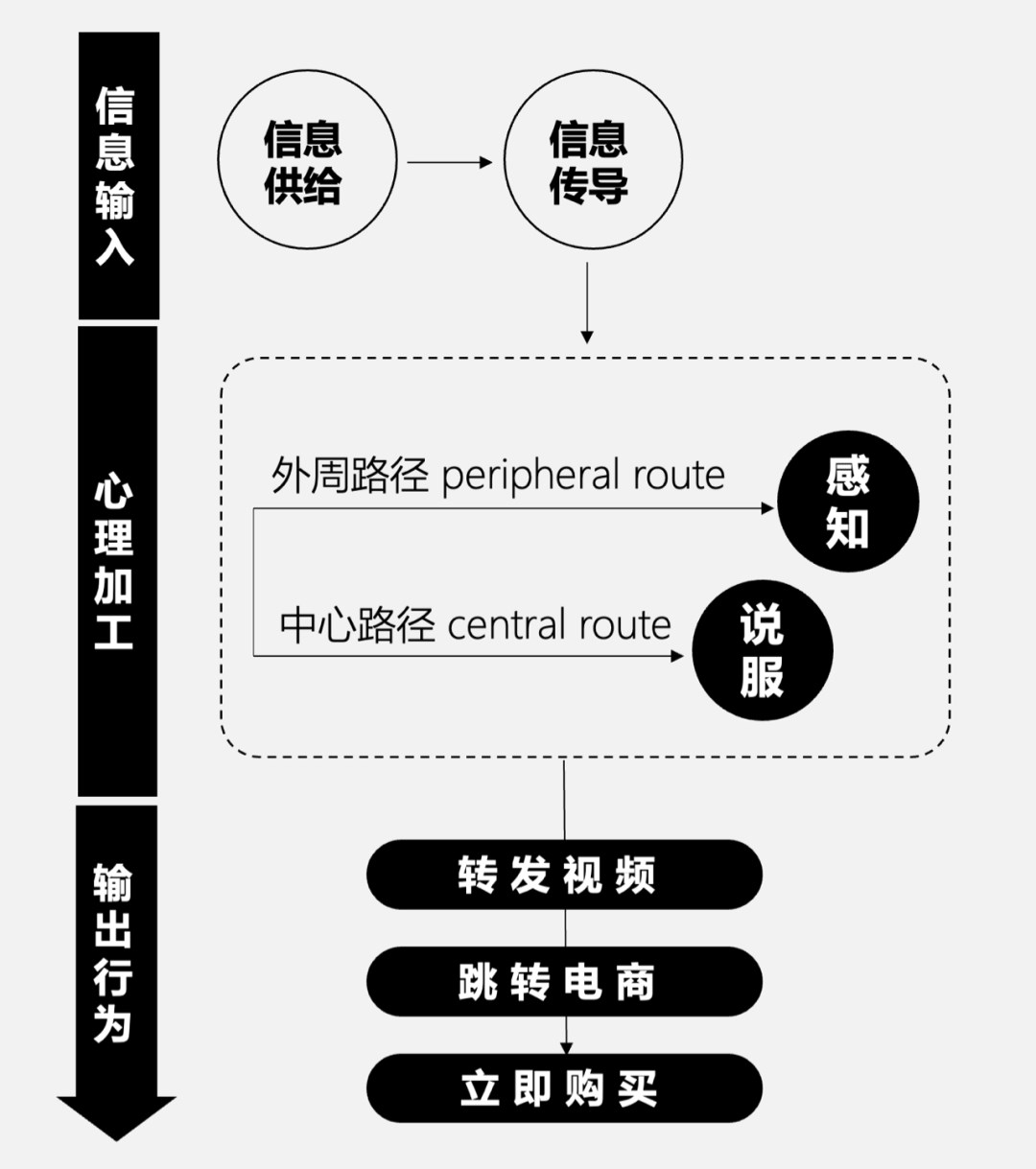

用戶信息閾值高:每天刷著各種娛樂短視頻。導致的結果就是:品牌廣告,需要放到海量的信息環境中,與廣大的優質內容同臺競技,以爭奪用戶注意力。那么如何讓品牌創作的廣告,可以更好地與內容創作同臺競技? 所以,廣告要想與內容競爭,最首要的就是要擺脫傳統廣告思維,而去學習內容創作思維。基于品牌/產品利益點的創意化演繹。內容創作,永遠都是先有內容故事文本,而品牌/產品,是作為關鍵角色融入其中的。這也是為什么越來越多的品牌會請到知名電影導演來拍廣告。在傳播學理論中,用戶在面對信息輸入后的心理加工有2種模式:一種是中心化路徑,最終目的是說服用戶。就好比是傳統廣告思維,各種創意演繹,最終都是為了說服消費者自己的產品有多好;另外一種是外周路徑,最終目的是讓用戶自己感知。通過內容沉浸式地感知,最后用戶被打動。

品牌廣告,要想與優質內容同臺競技,不僅在創作思維上要內容化,在呈現質感上,也要向內容作品風格靠攏。因為這會影響用戶對其中產品價值的感知,也就是前面講到的外周決策路徑。 而在如今大師與草根共存,都可以有受眾的創作環境里,內容作品的質感也可以分成2類,分別代表2個最受歡迎的極端:一類是以移動互聯網下的KOL創作者為代表的通俗、接地氣的質感,就像很多網紅段子作品呈現出來的;另一類是以影視劇導演、歌手等為代表的相對有格調、藝術氣息的質感,就像很多登上熒屏的影視劇作品呈現出來的。兩種內容質感,沒有所謂的好壞之分,關鍵是看這個品牌本身的調性,以及對應的目標人群更能接受哪一種,然后盡量往這種風格的質感去呈現。都說:事在人為。特別是像廣告創作,這種絕大部分都是靠腦力的活,人,就變得更加重要了。傳統廣告創作模式中,廣告公司的創意部門,占據了絕對的主導權。但在內容創作邊界越來越被打破的今天,廣告要想做到內容化,就需要跨界更多優質的內容創作者。他們可以是電影導演、編劇、攝影師、音樂家、網紅KOL,也可以是每個真實的用戶。他們在其中扮演的角色,可以是作為幕后的內容創作者,也可以是走到臺前作為內容演繹者。但不管怎樣,終極目的都是為了呈現出優質的內容作品。毫無疑問,我們進入了一個文化混合時代。在這個時代里,內容與營銷之間的界限變得模糊不清。但有一點始終清晰,并且是亙古不變的:好內容自有生命力。